離乳食の進め方について

更新日:2025年4月25日

ページ番号:57507149

楽しく、おいしく、一緒に食べよう

初めはうまくいかなくても、だんだん上手に食べられるようになっていきます。

あせらず、楽しい雰囲気で少しずつ進めていきましょう。

目次

1.離乳食はなぜ必要なのでしょうか?

・体重が増えるため、母乳やミルクだけでは必要な栄養が足りなくなります。

・噛む力、飲み込む力、消化する力をつける練習期間です。

・感情や自分で食べようとする自立心を育てます。

・母乳やミルク以外の色々な食物に慣れることで様々な食体験ができ、体の発達とあわせて心を豊かにします。

5~6か月になり

首のすわりがしっかりしている

支えてあげると座れる

食べ物に興味を示す

よだれが増える

スプーンなどを口に入れて舌で押し出すことが少なくなった。...などの様子が見られたら、離乳の開始の目安です。

(1)下記の「離乳の進め方の目安」と「離乳食の食材一覧表」などを参考に進めていきましょう。

あくまでも目安の表です。子どもの食欲や成長、発達の状況に応じて離乳食をすすめましょう。

![]() 離乳食の進め方の目安(PDF:645KB)

離乳食の進め方の目安(PDF:645KB)![]() 離乳食の食材の一覧表(PDF:187KB)

離乳食の食材の一覧表(PDF:187KB)![]() 離乳食にあると便利な調理器具(PDF:255KB)

離乳食にあると便利な調理器具(PDF:255KB)![]() 衛生面のポイント(PDF:288KB)

衛生面のポイント(PDF:288KB)![]() 離乳食を与えるときに気を付けたいこと(PDF:77KB)

離乳食を与えるときに気を付けたいこと(PDF:77KB)![]() 「離乳食」冊子版(PDF:4,153KB)

「離乳食」冊子版(PDF:4,153KB)

(2)離乳食の時間を決めましょう。

小児科の診察している平日の日中にしましょう。

食事の時間を決めて、お腹の空く生活リズムをつけるようにしましょう。

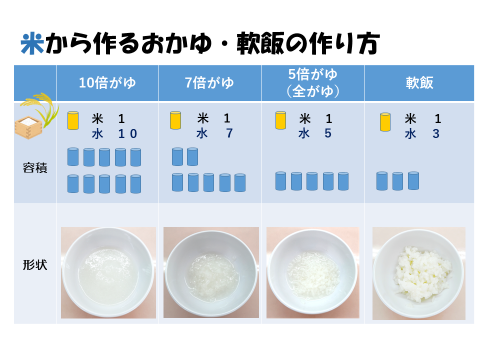

(3)10倍がゆから始め、野菜へとすすめていきましょう。

初めは、ポタージュ状ぐらいの状態の10倍がゆを1日1回小さじ1からはじめましょう。なれてきたら、野菜などの食品の種類や量をふやしていきましょう。

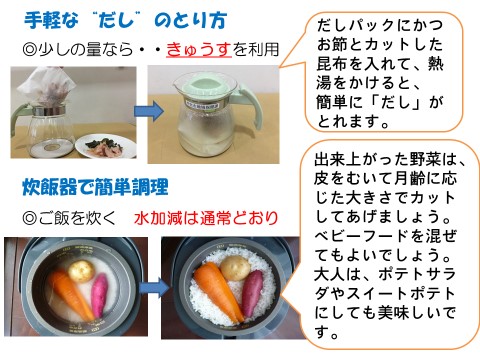

下記の10倍がゆ、基本のだし、野菜スープの作り方を参考にしましょう。

![]() 10倍がゆ、7倍がゆ、パンがゆ、うどんがゆの作り方(PDF:140KB)

10倍がゆ、7倍がゆ、パンがゆ、うどんがゆの作り方(PDF:140KB)

作り方の違いは、水加減のみです。一度にまとめて作り、小分けして冷凍保存をしておくと便利です。

ご飯の量や鍋の形状、火加減により出来上がり状態が変わるので、ご飯や水の量を加減するとよいです。

![]() 基本のだし、野菜スープの作り方と保存方法(PDF:150KB)

基本のだし、野菜スープの作り方と保存方法(PDF:150KB)

(4)7か月頃から2回食に

5~8か月頃の栄養源は母乳やミルクです。離乳食の後は、欲しがるだけ与えましょう。

離乳食の量より幅広い食材になれることが大事です。

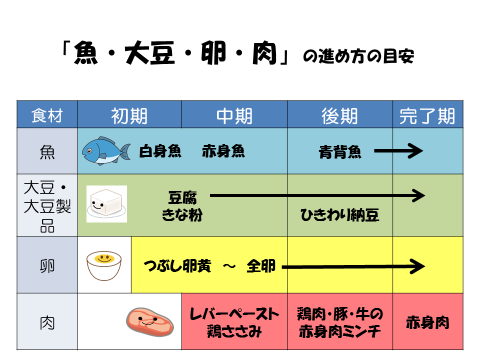

(5)6か月後半から7か月頃から豆腐や白身魚、固ゆでした卵黄など小さじ1からすすめていきましょう。

(6)9か月頃から3回食に

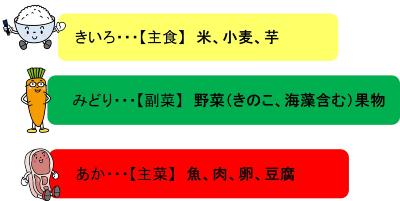

きいろ、みどり、あかの食品をそろえて食べるようにしましょう。

(7)はちみつは、乳児ボツリヌス症予防のため、満1歳までは使用できません。

パンや飲み物に含まれている場合があるので注意しましょう。

離乳食の進み方は、個人差があります。下記を参考にあくまで目安として、口の動きなど子どもの様子を見ながら進めていきましょう。![]() 食材の月齢別調理形態(固さ大きさの目安について)(PDF:436KB)

食材の月齢別調理形態(固さ大きさの目安について)(PDF:436KB)

赤ちゃんの食事の基本はうす味です。大人の料理もあわせてうす味にすると、離乳食だけでなく幼児食も安心して取り分けできます。大人の嗜好が赤ちゃんに反映します。離乳食を機会に大人の食事を見直してみましょう。

以下のレシピを参考に大人からの取り分けメニューに挑戦してみましょう。

![]() グラタン編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:338KB)

グラタン編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:338KB)

![]() 和風オムレツ編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:334KB)

和風オムレツ編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:334KB)

![]() カツオの韓国風唐揚げ編(大人、中期、後期以降の作り方)(PDF:285KB)

カツオの韓国風唐揚げ編(大人、中期、後期以降の作り方)(PDF:285KB)

![]() 鮭のちゃんちゃん焼き編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:410KB)

鮭のちゃんちゃん焼き編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:410KB)

![]() 豆腐ハンバーグ編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:349KB)

豆腐ハンバーグ編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:349KB)

![]() 里芋コロッケ編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:412KB)

里芋コロッケ編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:412KB)

![]() カレーライス編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:357KB)

カレーライス編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:357KB)

![]() チャーハン編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:280KB)

チャーハン編(大人、初期、中期、後期以降の作り方)(PDF:280KB)

時間がないとき、疲れているときは無理せず冷凍保存や電子レンジ、ベビーフードを上手く活用しましょう。

下記にある「冷凍保存の方法、電子レンジの上手な使い方、ベビーフードについて」を参考にしましょう。

![]() 冷凍保存の方法、電子レンジの上手な使い方、ベビーフードについて(PDF:777KB)

冷凍保存の方法、電子レンジの上手な使い方、ベビーフードについて(PDF:777KB)![]() ベビーフードのアレンジ方法について(PDF:427KB)

ベビーフードのアレンジ方法について(PDF:427KB)

◎離乳食講座、幼児食講座や栄養相談についてのご案内は、「子どもの食事に関する講座」をご覧下さい。

◎お父さん、お母さんの健康づくりについては「生活習慣病予防」をご覧ください。

- 「改善しよう!食事編」では、野菜・減塩・脂質控えめ・カルシウムたっぷり・鉄分たっぷり・エネルギー控え目なおつまみ等の「バランス食レシピ集」の紹介をしています。

- 「食育だより」については、年2回発行しています。

◎厚生労働省「離乳食スタートガイド」について

生後5か月からの「離乳食スタートガイド」(PDF:751KB)

生後5か月からの「離乳食スタートガイド」(PDF:751KB) 「離乳食スタートガイド」初期・中期のスケジュール(PDF:155KB)

「離乳食スタートガイド」初期・中期のスケジュール(PDF:155KB) 「離乳食スタートガイド」後期・完了期のスケジュール(PDF:160KB)

「離乳食スタートガイド」後期・完了期のスケジュール(PDF:160KB)

◎農林水産省WEBサイト「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」より

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()