解体等工事を行う場合の石綿有無に関する事前調査について

更新日:2025年9月1日

ページ番号:90798179

全ての建築物等の解体及び改修工事を行う場合には、石綿含有建材有無の事前調査の実施が必要です

ページ内リンク

【重要】解体等工事に関する石綿有無の事前調査について有資格者による実施が必須となります

事前調査実施者の資格要件について

なお、環境省及び厚労省において行われた省令改正により、各省大臣が定める特定工作物に関する新たな調査者が追加されます(令和8年1月1日以降)。

事前調査を実施することができる有資格者については表1を参照ください。

| 資格名称等 | 事前調査を行うことができる建築物等 |

|---|---|

| 特定建築物石綿含有建材調査者※1 | 全ての建築物 特定工作物の一部※3 |

| 一般建築物石綿含有建材調査者※1 | |

| 一戸建て建築物石綿含有建材調査者※1 | 一戸建て住宅又は共同住宅の内部のみ |

| (一社)日本アスベスト調査診断協会の登録者※2 | 全ての建築物 特定工作物の一部※3 |

| 工作物石綿事前調査者※1、3 | 特定工作物※3 |

※1建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づく講習を修了した者

| |

有資格者による事前調査の実施がされているかの確認方法について(西宮市の対応)

西宮市では有資格者による事前調査が行われているかを次の方法により確認します。

現場掲示用の「お知らせ看板」(届出添付書類)に記載されている氏名及び証明書番号を資格証(修了証明書)で確認します

窓口での手続きの場合、事前調査実施者の【資格証の提示】または【資格証の写し】を届出書に添付してください

郵送での手続きの場合、必ず事前調査実施者の【資格証の写し】を届出書に添付してください

分析実施者の要件について

令和5年10月1日以降に着手する解体等工事について、分析調査を実施することができる分析者については表2を参照ください。

| 分析調査を行うことができる分析者(令和5年10月1日以降) |

|---|

分析調査講習を受講し、修了考査に合格したもの1と同等以上の知識及び技能を有する者として認められる次の該当者

|

【参考資料】 |

「石綿事前調査結果報告」について

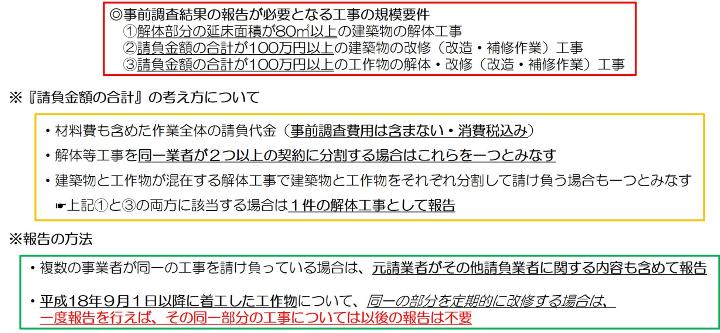

「石綿事前調査結果報告」の概要は次のとおりです。

- 報告者は解体等工事の元請業者又は自主施工者

- 調査結果の報告は「石綿事前調査結果報告システム」(電子申請)から行う

※ただし、石綿事前調査結果報告システムの利用が困難な場合は書面による報告も可 - 電子申請の場合、大気汚染防止法所管部局及び労働基準監督署の両方に報告される

※書面提出の場合は、大気汚染防止法所管部局及び労働基準監督署の両方に提出が必要

※西宮市内の工事の場合、報告先は西宮市環境保全課と西宮労働基準監督署になります - 報告は法令で定められた規模要件を満たすものが対象となる(下図参照)

- 事前調査結果で【石綿含有建材がなかった場合】でも規模要件を満たすものであれば報告は必要

- 報告のタイミングは事前調査の終了後に遅滞なく(遅くても工事着手前までの報告が必要)

※石綿除去等に必要な届出書(法・条例)の提出期限とは異なります - 報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には罰則あり(罰金刑)

【注意事項その1】

事前調査結果の報告対象外の解体等工事であっても、石綿有無の事前調査は必須です

【注意事項その2】

石綿含有建材の除去等作業を伴う解体等工事を実施する場合、事前調査結果報告とは別に作業に関する届出書の提出が必要です(詳しくは下記リンク先参照)

石綿含有建材を除去等する場合に必要な届出書について![]()

GビズIDの登録は下記リンク先からお願いします。

GビズID登録サイト(外部サイト)![]()

詳しくは、厚労省・環境省のホームページをご確認ください。![]() 【チラシ】石綿事前調査結果報告システムについて(PDF:374KB)

【チラシ】石綿事前調査結果報告システムについて(PDF:374KB)

環境省・厚労省ホームページ

(石綿)事前調査結果の報告について(外部サイト)![]() (環境省ホームページ)

(環境省ホームページ)

石綿事前調査結果報告システム(石綿総合情報ポータルサイト)(外部サイト)![]() (厚労省作成ウェブサイト)

(厚労省作成ウェブサイト)

事前調査結果報告の対象となる「請負金額の合計」や複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合の報告方法などについて、環境省及び厚労省の施行通知にて考え方が示されています。

![]() 【説明図】「請負金額の合計」の考え方及び報告方法について(PDF:73KB)

【説明図】「請負金額の合計」の考え方及び報告方法について(PDF:73KB)

石綿有無に関する事前調査の実施方法等について

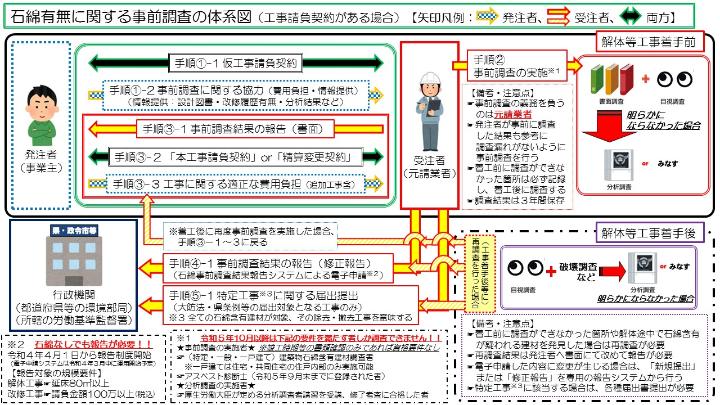

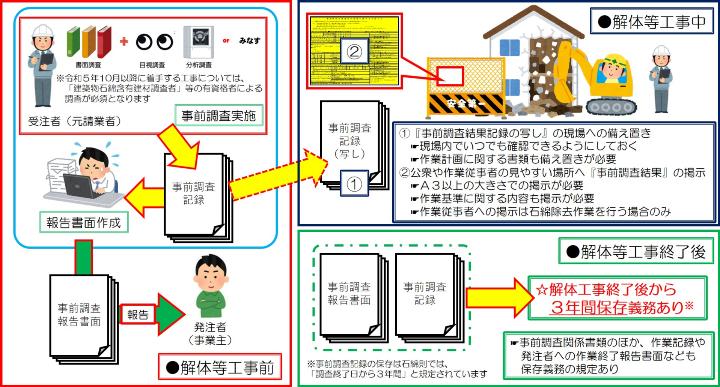

解体等工事の実施前にはその対象となる建築物や工作物(環境大臣・厚生労働大臣が定めるもの)について、元請業者または自主施工者は石綿含有建材の有無に関する事前調査の実施が必要です。

※船舶(鋼鉄製のものに限る)については、石綿障害予防規則のみ規制対象です。

発注者は大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく配慮規定により、元請業者が実施する事前調査への協力が必要です。

また、平成18(2006)年9月1日以降に着工・建設された建築物や工作物についても事前調査は必要です。

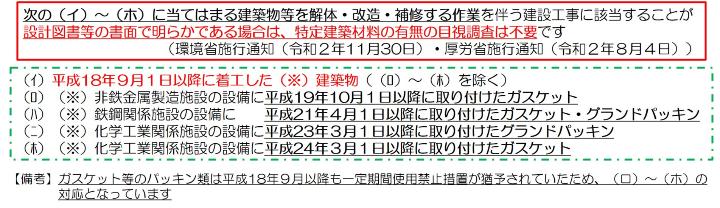

なお、平成18年9月1日以降に建設された建築物や工作物であることが設計図書等の書面で明らかである場合は、書面調査のみで構いません(下図参照)。

事前調査に関する体系等は表3及び下図を参照ください。

| 関係者 | 法令で定める規定事項・関係者の役割 |

|---|---|

| 発注者 |

|

| 元請業者 |

|

![]() 【説明図】石綿有無に関する事前調査の体系図(PDF:284KB)

【説明図】石綿有無に関する事前調査の体系図(PDF:284KB)

事前調査の対象となる工作物(特定工作物)について、環境大臣及び厚生労働大臣の告示により指定されており、詳細は表4のとおりです。

なお、環境省令等の改正により新たに「観光用エレベーターの昇降路の囲い」が特定工作物に追加されました。

| 事前調査の対象となる特定工作物(環境大臣及び厚生労働大臣が定める工作物) | |

|---|---|

| 1.反応槽 | 2.加熱炉 |

| 3.ボイラー及び圧力容器 | 4.配管設備(建築物に設置する建築設備を除く) |

| 5.焼却設備 | 6.煙突(建築物に設置する建築設備を除く) |

| 7.貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く) | 8.発電設備(太陽光・風力発電設備を除く) |

| 9.変電設備 | 10.配電設備 |

| 11.送電設備(ケーブル含む) | 12.トンネルの天井板 |

| 13.プラットフォームの上家 | 14.遮音壁 |

| 15.軽量盛土保護パネル | 16.鉄道駅の地下式構造部分の壁及び天井板 |

| 17.観光用エレベーターの昇降路の囲い | |

【備考】特定工作物に付与されている番号は環境省令で定める号番号

| |

石綿有無に関する事前調査の実施方法について

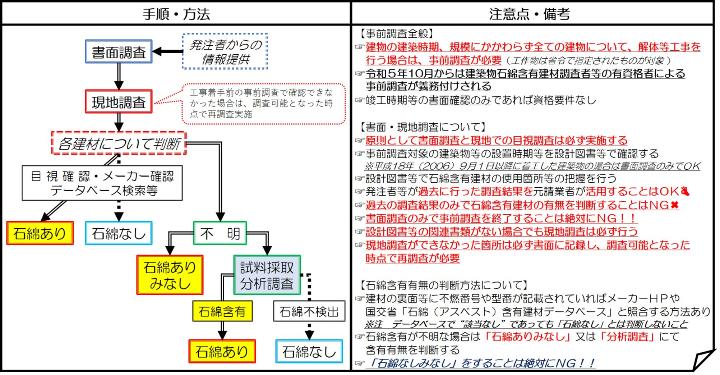

事前調査時に確認した使用建材の石綿有無の判断方法について、主に次の1から4の方法があります。

- 書面調査及び現地での目視確認

- 石綿(アスベスト)含有建材データベース(外部サイト)

(国交省・経産省)との照合

(国交省・経産省)との照合 - 含有不明の場合、「含有あり」としてみなし扱い令和

- 試料採取、分析調査による確認

マニュアル(85~101ページ)や付録I(Iー1~63ページ)に事前調査に関する内容が掲載されていますので参照ください。

※事前調査の手順や方法については、下図も参考にしてください。

![]() 【説明図】石綿有無に関する事前調査の実施方法(PDF:213KB)

【説明図】石綿有無に関する事前調査の実施方法(PDF:213KB)![]() 【参考図】石綿含有有無の判断の流れ(参考例)(マニュアル抜粋・西宮市編集)(PDF:245KB)

【参考図】石綿含有有無の判断の流れ(参考例)(マニュアル抜粋・西宮市編集)(PDF:245KB)

事前調査の対象とならない作業について

環境省及び厚労省の施行通知に基づき、次の1~4に示す作業を行う場合の事前調査は不要となります。

事前調査不要かどうかの判断が難しい作業を行う場合は、環境保全課までご相談ください。

- 石綿が含まれていないことが明らかな木材、金属、電球などを取替する場合で、切断・除去・取り外しにより周囲の材料を損傷させる恐れのない作業

例)取付金具や飾り棚の取り外しなど - 極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業

例)ビス打ち、釘抜きなど

※コア抜きや足場つなぎ等で壁面を削孔する場合は調査対象となります - 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

例)既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装など

例)ボード類を上から重ね貼りする作業

※ただし、石綿が含有している吹付材の「囲い込み」作業は除きます - 国交省等で石綿が使用されていないことを確認している工作物の解体・改修工事

※具体的な工作物については、環境省又は厚労省の施行通知をご確認ください

現地調査時の注意事項について

解体等工事の対象となる建築物等の事前調査は次の点に十分注意して行うように努めてください。

- 書面調査で抽出した情報と現地で使用されている建材に違いがあるかを必ず確認すること

- 外観のみの確認で事前調査を終了させないこと

- 目視のほか打診や触診により使用建材の材質や質感を確かめること

- パイプスペースや天井裏などの隠蔽部は可能な限り確認すること

※吹付材の使用や配管保温材等の飛散性の高い建材が使用されている可能性あり - 根拠なしに調査した建材を「含有なし」と判断しないこと

- 諸事情により調査ができなかった箇所は事前調査書面等に必ず記録すること

- 安全性が確保できない場合は無理に調査しないこと

- 調査できなかった箇所は解体等工事着工後に再度調査を行うこと

マニュアル付録I(Iー56~60)に「見落としやすい例」が紹介されていますので参照ください。![]() 【参考資料】マニュアル付録I・「見落としやすい例」(PDF:1,673KB)

【参考資料】マニュアル付録I・「見落としやすい例」(PDF:1,673KB)

石綿(アスベスト)含有建材データベース利用時の注意事項

石綿(アスベスト)含有建材データベース(以下「データベース」という)は次の点に十分注意して利用してください。

- 完全な情報整備がされていないため、実際に存在する石綿含有建材を検索できない場合があること

- 建材名称やメーカー名などは、正式名称を入力しないと検索ができない場合もあること

- 最新のウェブ版を使用すること(過去に公表されていたダウンロード版は使用禁止)

以上のことより、データベースで検索しても該当するものがないからといって「含有なし」の判断根拠とはなりませんのでご注意ください。

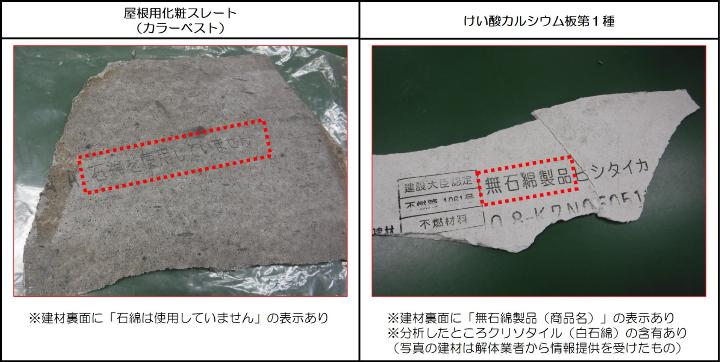

「無石綿」などの表示がある成形板について

スレートボードなどの成形板の場合、建材裏面に品番や不燃番号などが表示されている場合があります。

建材種類によっては、この表示から石綿含有の有無を判断できる場合があります。

| 建材種類 | |

|---|---|

| スレートボード | 窯業系サイディング |

| スラグせっこう板 | 複合金属系サイディング |

| パルプセメント板 | 押出成形セメント板 |

| けい酸カルシウム板第1種 | スレート波板 |

| せっこうボード | 住宅屋根用化粧スレート |

| パーライト板 | セメント円筒 |

| その他パネル・ボード | セメント管 |

| 建材種類 | |

|---|---|

| ロックウール吸音板 | ルーフィング |

| 壁紙 | 発泡体 |

| ビニル床タイル | 不定形、液状、粉末状の建材 |

| ビニル床シート | 紡績品 |

| ソフト巾木 | ― |

※表5及び表6はマニュアル付録Iー12ページを抜粋したもの

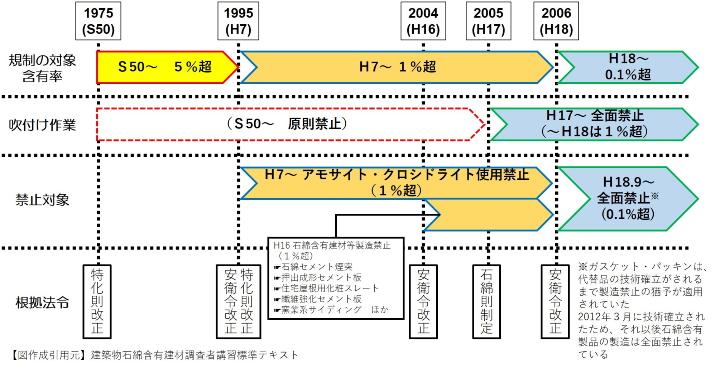

建材によってはその裏面や設計図書上に「無石綿」、「石綿は使用されていません」や「ノンアスベスト」などと表示等されている場合がありますが、建材中の石綿含有率の規制などが段階的に行われていますので、安易に「含有なし」と判断しないようご注意ください。

![]() 【参考図】石綿規制の変遷について(PDF:373KB)

【参考図】石綿規制の変遷について(PDF:373KB)![]() 【参考資料】石綿規制及び石綿含有建材の製造(販売)時期一覧表(PDF:340KB)

【参考資料】石綿規制及び石綿含有建材の製造(販売)時期一覧表(PDF:340KB)

【参考】建材裏面の「無石綿」等の表示例及び「無石綿」表示のある建材に石綿含有していた事例

吹付材の含有有無の判断について

令和3年4月以降、これまで分析調査が必須であった吹付けられた材料について「含有あり」とみなすことができるようになりました。

西宮市では吹付材の「含有ありみなし」については、下記理由以外の場合は分析調査にて確認するよう指導しています。

- 石綿含有の疑いのある吹付材の施工範囲が極めて少量であること(※目安は1平方メートル)

- 同一時期に建てられた建築物・工作物が複数あって、いずれかを代表して吹付材の分析調査した結果「含有あり」であり、別の箇所にも結果を適用する場合

注:同一時期の建築物等であっても目視確認などにおいて仕上や材料が明らかに異なる場合は別々に分析調査することを推奨します

また、平成18(2006)年9月より前に建てられた建築物に使用されている吹付材についても分析調査にて含有有無を判断するよう指導しています。![]() 【厚労省】吹付材の「含有ありみなし」の適用について(施行通知抜粋)(PDF:384KB)

【厚労省】吹付材の「含有ありみなし」の適用について(施行通知抜粋)(PDF:384KB)

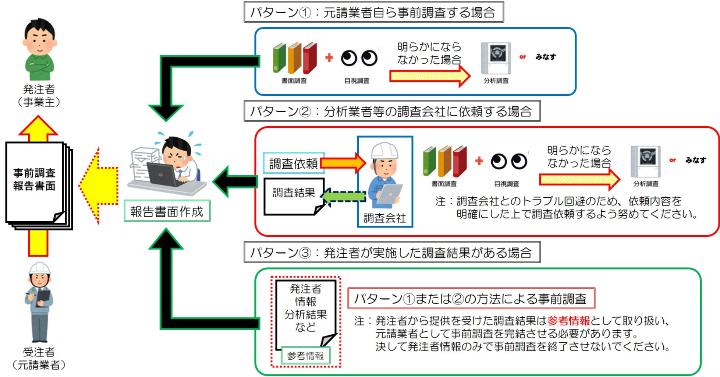

元請業者は発注者に対して事前調査の結果等を書面で報告することが義務付けられています。

石綿有無に関する事前調査を行った調査者等は、書面調査、現地での目視調査時の記録などをもとに事前調査の記録を作成し、元請業者は調査者等が作成した記録をもとに発注者への報告内容を取りまとめ、書面で報告してください。

![]() 【説明図】石綿有無に関する事前調査結果の書面報告及び事前調査方法の主なパターンについて(PDF:175KB)

【説明図】石綿有無に関する事前調査結果の書面報告及び事前調査方法の主なパターンについて(PDF:175KB)

表7に発注者への報告や自主施工者用の報告書面の様式例を用意していますのでご活用ください。

なお、この様式例は令和4年4月1日からの「石綿事前調査結果報告」で申請する報告様式とは異なりますのでご注意ください。

| 様式例 | エクセル | 記入例 | |

|---|---|---|---|

| 元請業者作成用 | |||

| 自主施工者作成用 | ― |

石綿有無の事前調査結果は、元請業者や自主施工者には関係書類の保存などについて次のことが規定されています。

| 項目 | 規定内容 | 備考・根拠法令 |

|---|---|---|

| 事前調査に関する記録作成及び写しの保存※1 |

| ※2大防法 ※3石綿則 ※電子媒体による保存可 |

| 事前調査結果報告書面の保存 |

| ※2大防法 ※電子媒体による保存可 |

| 事前調査結果の掲示 |

| ※2大防法 |

| 事前調査の記録(写し)の現場への備え置き |

| ※4大防法・石綿則の両方 |

| 【備考】※1「事前調査に関する記録の写し」の保存については、大防法と石綿則で起算日が異なりますが、どちらか遅い日を起算日としてください | ||

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()