自主防災組織の皆様へ!住民の方々への防災啓発活動に役立つ冊子を作成しました

更新日:2025年12月10日

ページ番号:36227211

「どのような訓練や啓発を行えばいいだろうか?」と市内でご活躍いただいている自主防災組織の方々からのお声を受け、ぜひ住民の方々に伝えていただきたい事や、平常時及び災害時における行動の一例を紹介する目的で本書を作成しました。自主防災組織の皆様の活動のヒントになれば幸いですので、ぜひご活用ください。

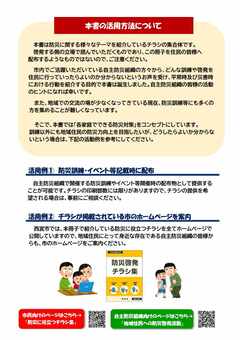

防災啓発チラシの活用例

市では市民の皆様に向けて防災啓発チラシのホームページを公開したり、市公式LINEなどで毎月防災情報を発信していますが、市からの発信だけでは、伝えきれない部分があります。

そこで、住民の方々にとって身近な存在である自主防災組織の皆様から、以下の例を参考に情報を発信していただくことで、より良い啓発ができるのではないかと考えました。

(1)![]() 市のホームページを地域住民に案内する(ワード:383KB)

市のホームページを地域住民に案内する(ワード:383KB)

![]() (2)地域の広報物(回覧板など)にチラシを入れる(PDF:715KB)

(2)地域の広報物(回覧板など)にチラシを入れる(PDF:715KB)

新型コロナウイルスの影響により、防災啓発活動も人を集めなくてできる事など、大きな改革が必要となりました。これを機に、より多くの世代の方々に防災意識を持ってもらえるよう、インターネットやチラシを活用した新しい形での自主防災活動をご検討願います。

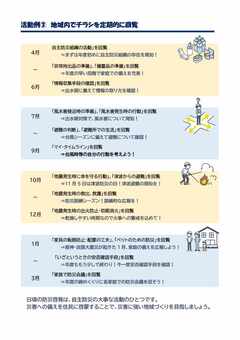

1.災害への備え

いざというときに自分自身や大切な人を守るのは、たったひとつの対策、たったひとつの知識、たったひとつの道具かもしれません。

小さな備えが、大きな助けになります。大災害が起きてから後悔しないように、日頃から備えておくと安心です。

2.地震災害時の行動

地震災害時は、消防や警察、自衛隊による救助活動が被災地全体でただちに始動することは困難となります。

地震災害時は、自身と家族の安全確保を前提としたうえで、地域住民がお互いに助け合うことが大切です。

3.風水害時の行動

洪水、土砂災害などの風水害は、地震とは異なり、発生を事前に予測することができます。日頃から気象情報などに注意を払い、災害発生の恐れが高くなった場合には、備えを万全にし、いざというときの行動を再確認しておくことで、被害を最小限に食い止めることができます。

4.災害時の避難

危険な場所にいる人は避難が原則です。避難所での感染リスクや人の集中を防ぐためにも、避難所以外への避難を検討することが大切です。

また、避難とは「難」を「避」けること、つまり安全を確保することです。自宅周辺に危険箇所がない場合や、自宅が頑丈で家屋倒壊などの心配がない場合は、自宅にとどまるほうが安全な場合もあります。

5.地域の防災活動への参加

災害時は、「自助」、「共助」、「公助」の3つが上手く機能するかどうかで、生死を分けることになります。ここまでは「自助」について重点的に紹介してきましたが、一人でできることには限界があります。

そこで地域のみんなと助け合う「共助」が必要になりますが、災害時に見ず知らずの人と助け合うのは難しいです。地域住民に防災活動へ参加してもらい、地域内で顔の見える関係を構築することで、「共助」の土台をつくりましょう。

作成して家に掲示しておこう~チェックリスト集~

いざというとき、普段からやっていないことは咄嗟には出来ません。災害への備えとして、事前に作成できるチェックリストを掲載しています。作成して、家の見えるところに掲示しておきましょう。![]() (1)マイ・タイムライン(PDF:778KB)

(1)マイ・タイムライン(PDF:778KB)![]() (2)備蓄(PDF:397KB)

(2)備蓄(PDF:397KB)![]() (3)非常持出品(PDF:778KB)

(3)非常持出品(PDF:778KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()