後期高齢者医療制度の保険料の軽減

更新日:2025年8月21日

ページ番号:29917126

低所得の方に対する保険料軽減

同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合算額が定められた基準を下回る場合、均等割額が軽減されます。これは、保険料の賦課期日(毎年4月1日)の世帯状況で判定されます(賦課期日後に加入されたときは加入日で判定されます)。

ただし、軽減判定の総所得金額等の合計額は基準総所得金額とは異なります。専従者支払控除、土地等の譲渡所得の特別控除は適用されません。また、専従者給与を参入しません。

なお、同一世帯の軽減判定対象者全員の所得が把握できていれば、兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定を行いますので、手続きは不要です。

総所得金額(被保険者全員+世帯主)が | 軽減割合 |

|---|---|

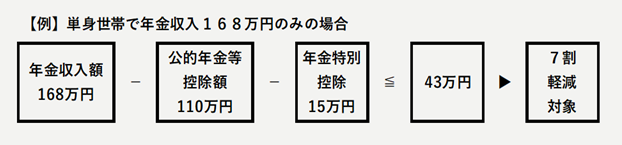

基礎控除額(43万円) | 7割(15,837円) |

基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数 | 5割(26,395円) |

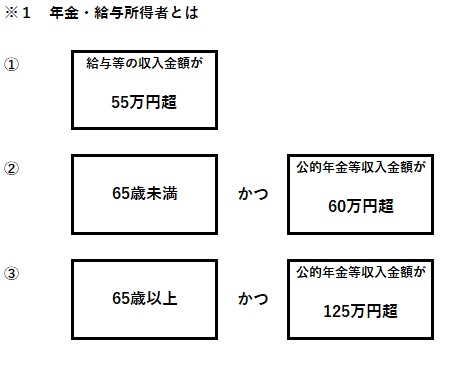

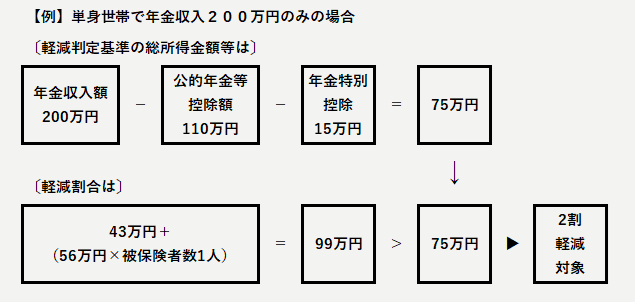

基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1) | 2割(42,232円) |

- 軽減判定基準

- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等(収入額-控除額)から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

上記のいずれかに該当する方です。

| 被保険者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 43万円以下 | 73.5万円以下 | 99万円以下 |

| 2人(うち年金・給与所得者数1人) | 43万円以下 | 104万円以下 | 155万円以下 |

| 2人(うち年金・給与所得者数2人) | 53万円以下 | 114万円以下 | 165万円以下 |

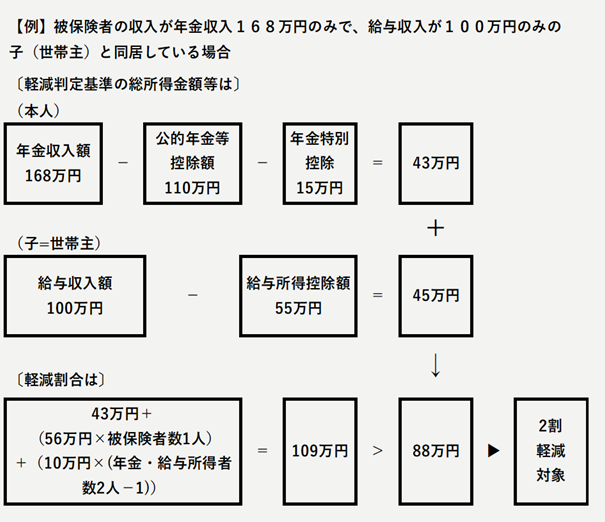

具体的な計算例

被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は5割軽減(3年目は軽減なし)となり、所得割額の負担はありません。

被用者保険の被扶養者とは、全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合、共済組合などの扶養家族のことです(国民健康保険や国民健康保険組合にご加入だった方は除く)。

軽減が重複したときの調整

被用者保険の被扶養者であった方で、かつ低所得の方に対する均等割額の軽減にも該当される場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料に関するこれまでの経緯

令和7年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

令和6年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

令和5年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

令和3年度

- 7.75割軽減の廃止。

- 軽減判定基準の見直し(軽減判定基準表のとおり)。

- 均等割軽減の特例の見直し。

- 基礎控除額の見直し。

令和2年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 均等割軽減の特例の見直し。

平成31年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

均等割軽減の特例の見直し。(PDF:320KB)

均等割軽減の特例の見直し。(PDF:320KB)

平成30年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 所得割額の軽減を廃止。

- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減割合を5割に変更。

平成29年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 所得割額の軽減割合を2割に変更。

- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減割合を7割に変更。

平成28年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

平成27年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

平成26年度

- 2割軽減の拡大(軽減対象となる所得基準額を引き上げる)。

- 5割軽減の拡大(二人世帯以上が対象→単身世帯についても対象)。

平成22年度

- 被用者保険の被扶養者であった方について、2年間の軽減措置を制度廃止まで延長。

平成21年度

- 均等割額の軽減に9割軽減を追加。

平成20年度

- 均等割額の7割軽減を8.5割軽減に拡大。

- 所得割額の軽減を追加。

- 保険料の納付方法の変更(特別徴収対象者についても、口座振替を選択可能とする)。

- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減を追加。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問い合わせ先

高齢者医療保険課 保険料チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3110

ファックス:0798-35-5038