要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2025年12月10日

ページ番号:43297311

平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び同計画に基づく訓練の実施、並びにこれらの市長への報告が義務付けられました。![]() 水防法・土砂災害防止法の改正について(PDF:368KB)

水防法・土砂災害防止法の改正について(PDF:368KB)

対象施設の所有者又は管理者様におかれましては、施設利用者の避難の確保を確実なものとするため、以下のとおり必要な対応を実施していただきますようお願いいたします。

対象施設

対象施設は、次に掲げる区域内に位置し、西宮市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。

- 高潮の浸水想定区域

- 洪水(武庫川、有馬川、夙川、洗戎川、芦屋川、東川・津門川、堀切川、宮川、新川)の浸水想定区域

- 土砂災害警戒区域

対象施設の一覧は、以下の通りです。なお、西宮市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。![]() 要配慮者利用施設一覧(PDF:6,718KB)

要配慮者利用施設一覧(PDF:6,718KB)

西宮市内の浸水想定区域や土砂災害警戒区域については、西宮市防災ポータルや西宮市防災マップで確認することができます。

避難確保計画の作成

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがあるときに、要配慮者利用施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

- 防災体制

- 避難誘導

- 避難の確保を図るための施設の整備

- 防災教育及び訓練の実施

- 自衛水防組織の業務(水防法において努力義務とされている自衛水防組織を設置する場合)

- その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要な措置

避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設の所有者又は管理者の皆様が主体的に作成いただくことが重要です。

必要に応じてひな形等を活用の上、各施設の立地条件、周辺状況、利用者の特性や職員体制に応じた避難確保計画を作成してください。

訓練の実施

作成した避難確保計画に基づき、「避難訓練」や「避難経路の確認訓練」等の訓練を原則年1回以上実施してください。

なお、他の法令等の規定に基づき同様の訓練を実施する場合は、当該訓練をもって代えることができますが、

災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、訓練内容に反映させるようにしてください。

避難確保計画作成支援システムによる報告

避難確保計画を作成又は変更した場合は遅滞なく、避難確保計画に基づく訓練を実施した場合は概ね1か月以内を目安に

以下のとおり西宮市へ報告をお願いします。

なお、避難確保計画の軽微な変更(利用者人数や資器材数量のみの変更等)の場合は報告不要です。

対象施設には、システムにログインするための通知文書を送付いたしましたので、

案内に従ってシステムにログインのうえ、報告をお願いいたします。

(原則、紙媒体での報告は行わないようにしてください。)

避難確保計画作成支援システムには、以下のリンクからログインしてください。

避難確保計画作成支援システム(外部サイト)![]()

- 最初に「利用規約」が表示されますので、ご一読いただき「同意」をクリックして下さい。

- ログイン画面が表示されるので、「ユーザーID」「パスワード」を入力してください。

- マニュアルに従って、報告して下さい。

- ユーザーIDと初期パスワードは、西宮市から送付した通知文に記載してあります。

初回ログイン時には、画面の案内に従い新しいパスワードとメールアドレスの設定をお願いします。 - 対応ブラウザは以下のとおりです。

Google Chrome、Safari、Firefox、Microsoft Edge

(Internet Explorerでは正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください) - 避難確保計画作成支援システムのマニュアルは、以下からダウンロードできます。

避難確保計画作成支援システム操作マニュアル(PDF:4,549KB)

避難確保計画作成支援システム操作マニュアル(PDF:4,549KB)

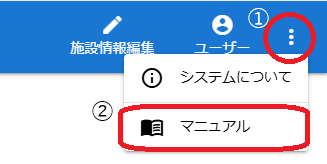

また、システムにログインした後の画面からも確認できます。

ログイン後の画面右上に、複数のボタンが表示されていますので、縦に3つ点が並んでいるボタンを選択してください。

選択するとメニューが表示されますので、「マニュアル」を選択してください。

参考様式

お問い合わせ先

西宮市防災危機管理課

避難確保計画担当

電話番号:0798-35-3092

※来庁される場合は、第二庁舎(西宮市六湛寺町8番28号)4階の防災危機管理課までお越しください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()